Espéro | Corepile : donner une nouvelle vie aux batteries de VAE

Par Léo Kervran -

La fin de vie de nos vélos et de leurs composants, c’est un sujet un peu tabou. D’abord parce qu’on n’aime pas l’envisager, et ensuite parce que pour beaucoup d’entre nous, nous choisissons de ne pas nous en préoccuper en revendant le matériel d’occasion lorsqu’il est temps de passer à autre chose. Quant aux pièces d’usures, elles finissent bien souvent en déchetterie. Cependant, avec l’explosion du marché du VAE ces dix dernières années de nouvelles problématiques apparaissent. Parmi elles, que faire des batteries usagées et de leurs assemblages complexes de matériaux variés ? Pour ce quatrième épisode de notre rubrique Espéro, focus sur Corepile et la fin de vie des batteries d’e-bike avec David Turmel, directeur des opérations et du développement chez Corepile.

Corepile, vous avez peut-être déjà entendu ce nom… et pour cause. Fondée en 1999, la société est aujourd’hui l’un des principaux éco-organismes en charge de la collecte et du recyclage des piles et batteries en France. Si vous avez déjà ramené des piles vides en magasin pour qu’elles soient recyclées, il y a de bonnes chances pour qu’elles aient fini dans un bac Corepile.

Cependant, vous ne savez peut-être pas ce qui se cache derrière. Un éco-organisme, c’est-à-dire ? Pour comprendre, il faut repartir quelques décennies dans le passé.

Corepile, l’éco-organisme

Face à l’augmentation conjointe de la population et de la consommation, et aux déchets qui en résultent, le chercheur suédois Thomas Lindqhvist invente au début des années 1990 le terme de responsabilité élargie du producteur (REP), pour décrire un principe apparu quelques années plus tôt : rendre le fabricant d’un produit également responsable de sa fin de vie, c’est-à-dire sa collecte et l’éventuel recyclage ou gestion des déchets. C’est l’idée de pollueur-payeur, qui a depuis fait son chemin dans de nombreux domaines.

L’objectif est de réduire l’impact environnemental des produits en poussant les industriels à limiter tout simplement les déchets avec des incitations financières. S’ils doivent payer pour la valorisation des déchets, que ce soit leur recyclage ou leur incinération, on peut espérer qu’ils chercheront des solutions pour réduire leurs déchets de fin de vie dès la conception ou pour réutiliser plus facilement leurs produits… Et au passage, cela allège aussi l’Etat d’une partie de la charge complexe et fastidieuse à mettre en place qu’est la gestion des déchets.

L’idée nous paraît aujourd’hui tout à fait naturelle mais c’est une petite révolution : il s’agit ni plus ni moins des prémices d’une économie circulaire mais appliquée à l’échelle industrielle, avant même les années 2000.

Quelques années plus tard, l’OCDE (Organisation pour la Coopération et le Développement Economique) reprend ces travaux et précise le concept, s’éloignant un peu par la même occasion de l’idéal d’économie circulaire. En 2001, elle publie à l’attention de ses membres, les Etats eux-mêmes, un premier guide qui définit officiellement et internationalement la notion de REP. Il a été mis à jour en 2016 pour tenir compte de l’évolution de la société et des dernières réflexions sur le sujet.

Cependant, le principe de responsabilité élargie du producteur n’a pas attendu si longtemps pour faire son apparition dans nos vies. En France, on en trouve une trace dans un article de 1975 du code l’environnement, et en 1992 paraît un décret relatif aux emballages ménagers, qui prévoit que « tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages [servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages] ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à l’élimination de l’ensemble de ses déchets d’emballage. »

Notez que cette idée de responsabilité élargie ne s’applique pas seulement au fabricant du produit : elle concerne aussi l’assembleur, l’importateur le cas échéant, le distributeur, le détaillant… Ainsi, on préfère parler de partie responsable de la mise sur le marché d’un produit, plutôt que de producteur.

Au fil des années, le principe s’est appliqué à d’autres domaines et on compte aujourd’hui 22 filières REP en France. On peut notamment citer les articles de sport et de loisir (au passage, ne jetez pas vos affaires usagées, ramenez-les dans un point de collecte), les articles de bricolage et de jardin, les jouets, les médicaments, l’ameublement, les pneumatiques… Cinq autres doivent voir le jour, c’est-à-dire être rendues obligatoires, en 2025.

Au fil des années, le principe s’est appliqué à d’autres domaines et on compte aujourd’hui 22 filières REP en France. On peut notamment citer les articles de sport et de loisir (au passage, ne jetez pas vos affaires usagées, ramenez-les dans un point de collecte), les articles de bricolage et de jardin, les jouets, les médicaments, l’ameublement, les pneumatiques… Cinq autres doivent voir le jour, c’est-à-dire être rendues obligatoires, en 2025.

Au sein d’une filière soumise à la responsabilité élargie du producteur, il y a deux possibilités pour les entreprises : s’occuper soi-même de gérer ses déchets, collecte, valorisation ou ré-emploi compris, ou unir ses forces avec les autres en créant un éco-organisme. Financée par les entreprises adhérentes et agréée par l’Etat pour une période de 6 ans, c’est une société à but non lucratif qui a pour vocation de traiter les déchets de ses membres, avec un cahier des charges précis et des obligations tant de moyens que de résultats. Il peut y avoir plusieurs éco-organismes agréés pour un même secteur et c’est justement le cas des piles et batteries, où Corepile cohabite depuis ses débuts avec Batribox (ex-Screlec).

Les deux sont nés en 1999 en prévision du lancement de la filière Piles et accumulateurs en 2001, mais dans le domaine des batteries de VAE, Corepile a un peu d’avance puisqu’elle a commencé à travailler sur cette filière dès 2018, tandis que Batribox ne s’est lancé sur le sujet qu’en 2020 et est pour l’heure plutôt tournée vers les autres batteries de mobilité légère, comme celles des trottinettes électriques.

Pour nous expliquer la suite, David Turmel, directeur des opérations et du développement chez Corepile, s’est prêté au jeu des trois questions d’Espéro.

Quelle est la réflexion qui a mené à cette action ?

« On a démarré de manière opérationnelle en janvier 2018, mais il y a eu des travaux en amont dès 2017 avec l’Union Sport et Cycle, qui à l’époque s’appelait Univélo. En fait, les batteries de mobilité ne sont pas couvertes par l’agrément qui oblige les metteurs sur le marché à remplir leurs obligations réglementaires en adhérant à des systèmes d’éco-organismes sous agrément d’État. Les batteries de mobilité sont en catégorie « industrielles » et chaque metteur sur le marché doit soit mettre en place lui-même son propre dispositif de collecte et de recyclage, ou mettre en place un système mutualisé de collecte et recyclage.

En 2017, les acteurs du cycle nous ont demandé à nous, éco-organisme piles et batteries, si on pouvait les aider à monter un schéma ou un système collectif calqué sur ce qui existait sur les piles et batteries portables. C’est une filière volontaire qui a été mise en initiative par les gens du vélo courant 2017 avec un début opérationnel 2018, par les principaux acteurs de l’USC au début. On a démarré avec une trentaine d’adhérents et ça a grossi progressivement. Aujourd’hui, on est à 150 adhérents qui nous font confiance dans ce schéma volontaire mutualisé.

Il faut savoir que le 18 août 2025, les batteries de mobilité auront désormais une catégorie bien spécifique, batteries MTL pour moyen de transport léger, et tous les acteurs metteurs sur le marché devront adhérer à un organisme qui possède un agrément d’État pour cette catégorie MTL. Corepile va bien sûr déposer une demande d’agrément d’État pour cette catégorie, puisqu’on le fait depuis 2018 on est comme légitime et ça devrait bien se passer.

La directive européenne piles et batteries est une directive très ancienne, elle date de 2001. On savait que cette directive allait être modifiée ou corrigée parce ce qui se passait en 2001, ce n’est plus du tout ce qui se passe aujourd’hui sur les batteries. Je pourrais vous mettre au défi de me dire combien il y avait de batteries de vélo à assistance électrique en 2001, à mon avis pas beaucoup.

On essaie de faire des calculs de taux de collecte sur n-8, c’est-à-dire qu’aujourd’hui, on ne collecte bien sûr pas les batteries qui sont mises sur le marché cette année ni qui sont arrivées l’année dernière. On collecte ce qui s’est mis sur le marché il y a 5 ans ou 8 ans. Et quand on a démarré en 2018, on collectait les batteries qui avaient été mise sur le marché en 2010 et on a eu du mal à trouver des chiffres.

Donc on savait qu’il y allait avoir une révision de la directive sur les piles et les batteries mais on ne savait pas que ce serait un règlement, donc qui s’applique à l’identique dans tous les pays, et pas une directive que chaque pays traduit chez soi. »

Comment ça fonctionne ?

« Quand on a démarré cette filière volontaire, on a décidé de la mettre en place de la même manière que la filière des piles et batteries portables qui elle est sous agrément, c’est-à-dire que c’est la responsabilité élargie des producteurs où l’éco-organisme appelle une contribution environnementale sur les quantités de piles et batteries mis sur le marché et cette contribution nous permet d’assurer la logistique, la collecte, le tri et le recyclage des batteries qui nous sont retournées à cet instant T.

« Quand on a démarré cette filière volontaire, on a décidé de la mettre en place de la même manière que la filière des piles et batteries portables qui elle est sous agrément, c’est-à-dire que c’est la responsabilité élargie des producteurs où l’éco-organisme appelle une contribution environnementale sur les quantités de piles et batteries mis sur le marché et cette contribution nous permet d’assurer la logistique, la collecte, le tri et le recyclage des batteries qui nous sont retournées à cet instant T.

Donc c’est le principe de la mutualisation, toutes les batteries « payent » au moment de leur mise sur le marché une contribution de quelques euros ou quelques centimes d’euros. On ne collecte pas 100 % de ce qui se fait sur le marché, aujourd’hui on doit être à 10 ou 15 % de collecte et c’est avec ce financement-là des mises sur le marché qu’on assure le recyclage des batteries qui nous sont rapportées.

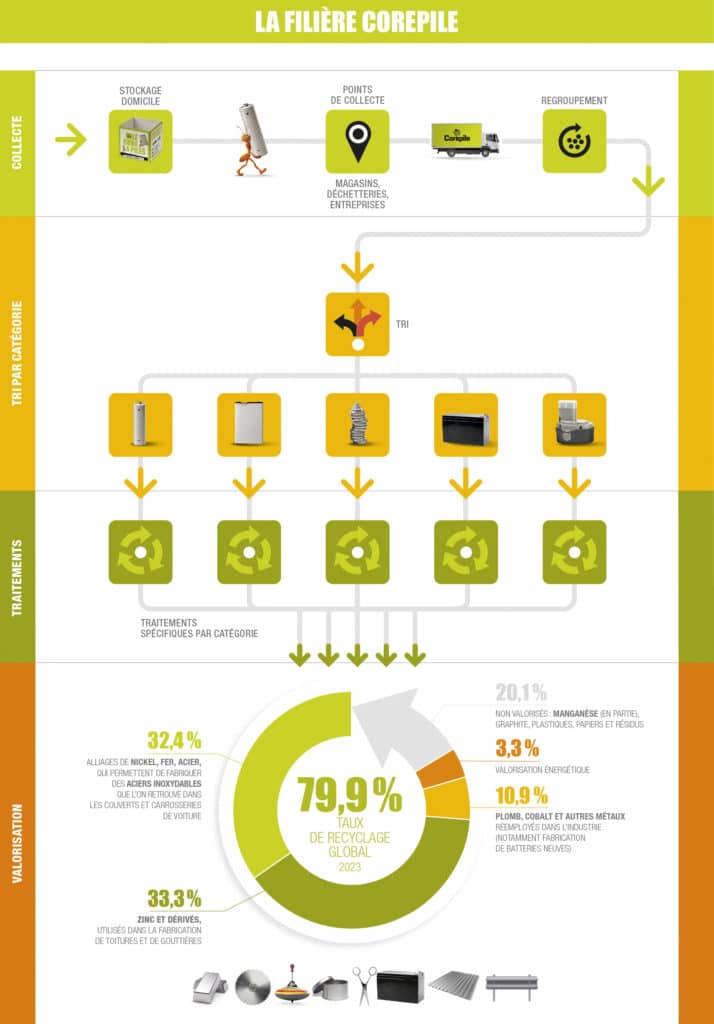

On va organiser toute la logistique, la mise à disposition des conteneurs pour les sites qui ont des batteries hors service. Ça peut être des magasins de cycle, des services après-vente, des sites de réparation, des déchetteries un petit peu ou des flottes de vélos. On met à disposition des conteneurs qui respectent la réglementation de transport et une fois que les batteries sont collectées, elles partent sur un centre de regroupement et enfin, elles vont partir sur un centre de recyclage.

On ne fabrique pas de batteries à partir du recyclage de métaux de batterie.

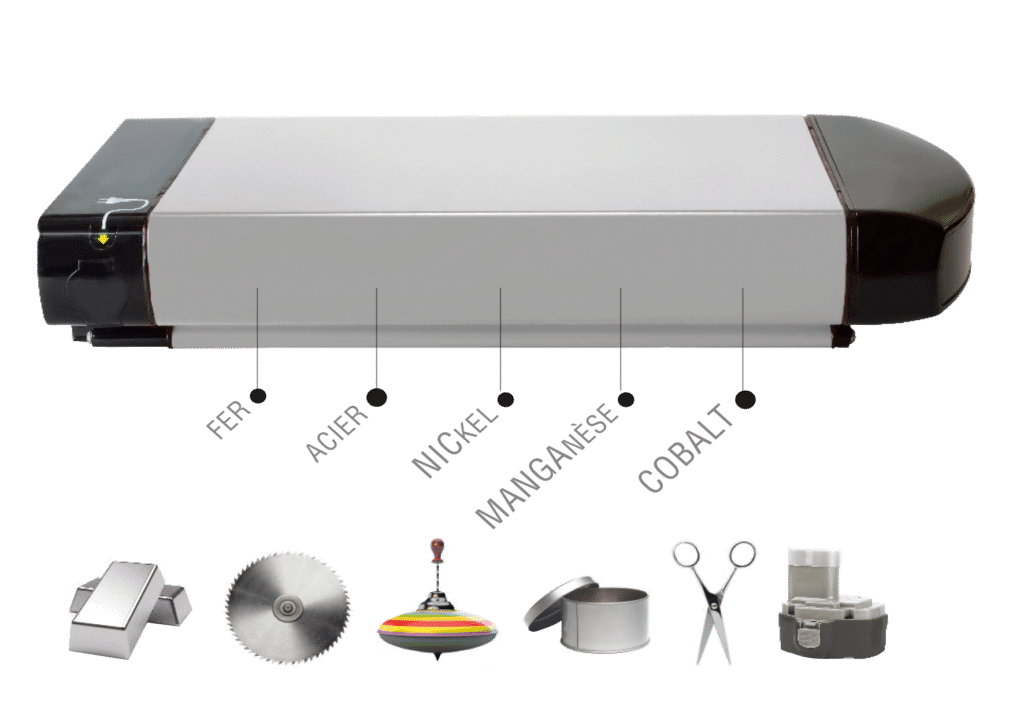

Les batteries sont analysées sur le centre de tri, pour la mobilité c’est 99 % des batteries au lithium, et elles vont ensuite être démontées et cassées pour séparer la carcasse plastique ou aluminium afin d’aller chercher les cellules qui se trouvent à l’intérieur des batteries. Ces cellules sont broyées pour aller chercher la matière active qu’on appelle la black mass, qui contient en fait les éléments et métaux des batteries. L’objectif du recycleur, c’est de broyer les cellules et de séparer la black mass pour aller chercher les différents métaux.

Là je brise un rêve ou je casse la boucle, parce qu’on ne fabrique pas de batteries à partir du recyclage de métaux de batterie. Pour plusieurs raisons : un, c’est parce que les fabrications de batterie ne sont pas sur le territoire européen. Si on doit réinjecter des métaux issus du recyclage, il faudrait faire partir tous les métaux en Asie. Deux, pour fabriquer des batteries, il faut des métaux extrêmement purifiés, et le recyclage c’est une technique qui ne permet pas toujours d’atteindre des niveaux de pureté très élevés.

Il faudrait passer par différentes étapes de purification qui coûteraient très cher, ce n’est pas très intéressant surtout quand on peut trouver d’autres utilisations qui ne nécessitent pas forcément un niveau de pureté élevé. La majorité des métaux que le recycleur récupère des batteries part dans la métallurgie pour faire des alliages et ça reste sur le territoire, éventuellement en Europe proche.

Il y a des centres de recyclage en France, qui traitent sur le territoire français, et on utilise un autre centre qui est également sur le territoire français mais qui lui centralise et ensuite envoie ça en Allemagne. Sur le marché européen, il y a aujourd’hui peut-être cinq unités capables de traiter des batteries au lithium, dont deux en France. Là on ne parle que de batteries de vélo mais les batteries de voiture, les batteries industrielles, de stockage énergique, etc, on en met beaucoup sur le marché et il va falloir beaucoup plus d’unités de recyclage. »

Et pour l’avenir, il reste quoi à faire ?

« Beaucoup de choses, d’abord développer les réseaux de collecte, communiquer encore plus vers le consommateur ou mieux flécher les batteries vers les points de collecte spécifiques mobilité pour augmenter les quantités collectées… Aujourd’hui, on a pas mal de batteries qui nous échappent parce qu’elle partent dans d’autres flux de collecte, avec les batteries portables, industrielles ou au plomb par exemple.

Sur les centres de tri, ces batteries sont réorientées vers la bonne filière mais c’est pour des raisons de sécurité et de financement. Si on mélange tout, ça devient compliqué de savoir qui paye pour qui bien sûr. C’est aussi plus cohérent, plus logique et parce que quand le consommateur doit rapporter une batterie, en principe c’est pour la changer donc autant la rapporter là où elle a été achetée.

Techniquement le remplacement de cellules fonctionne, juridiquement c'est plus compliqué.

La deuxième vie des batteries aussi, même si c’est un sujet un peu plus sensible parce qu’en termes de responsabilité, je ne suis pas sûr que tous les fabricants soient d’accord pour qu’on ouvre leurs batteries, qu’on change les cellules et qu’on referme la boîte en disant « voilà une nouvelle batterie Bosch, ou Shimano, ou Yamaha ». Techniquement ça marche, juridiquement c’est un peu plus compliqué.

Avoir d’autres unités de recyclage, ce serait pas mal aussi parce qu’aujourd’hui on est assez dépendant de deux sites. Les tonnages ne sont pas encore énormes, on a collecté 192 tonnes de batterie en 2024 et on projette déjà de collecter 220 tonnes en 2025, mais ça va monter très vite. Sur les projections après 2025, on est tout de suite à 300-400 tonnes donc il va falloir qu’il y ait des unités de traitement. »

Pour plus d’informations : corepile.fr